ABOUT

使うたび、社会を前進させる。

「いいもの買っちゃったな」

買い物は、気持ちが弾む。

経済が回る。世の中が動く。

せっかくならば、もう一歩。

いい「買い方」のご提案です。

このカードは、ご利用額の0.1%を、

福祉を支えるちからに

換えることができます。

さあ、一緒に

誰もが暮らしやすい未来へ向かって。

SELECT

買い物を、

いい未来へつなぐ一枚を。

いつも使ってほしいから。あなたらしいカードを選んでほしいから。ヘラルボニーカードのデザインは、さまざま。「作品」から、「作家」から、もしくは、あなたの「ゆかりの地域」から選ぶこともできます。あなたの毎日を彩る一枚を、ぜひさがしてみてください。

作家からさがす

Sanae Sasaki

岩手県

1990年代に創作活動をはじめて以降、絵画のみならず織り物、切り紙、刺繍など、様々な表現を生み出し続けている。時期によって制作内容に変化はあるものの、いずれも緻密でありながら色彩と構成の妙に富んでいる。近年の創作も短期間のうちに変転を繰り返しており、丸く切り抜いた紙をいくつもの色で同心円状に彩色し、塗り終わった紙を壁に並べて貼ったかと思えば、画用紙に丸を複数描いてその中をマーカーで赤く塗りつぶすなど、今もなお変化し続けている。

Shimaoka

幼い頃から机に向かい集中して手指を動かす作業が好きで、モンテッソーリ教室に通っていた。ある日突然円錐角膜による症状のひとつである急性水腫を発症するが奇跡的に回復し、自ら手持ちの水性ペンで大胆に細やかな線画を描き始める。彼女は、コツコツとちいさなマルやセルを繋げ、好きなモノや想いを描く。当初はモノクロの作品を描いていたが、次第にたくさんの色を持ち、形を変え、欠片は増殖し、徐々に現在の作風が確立されていった。

Asuka Tazaki

陸前高田市在住。脳性麻痺、知的障害がある。幼いころから絵本や画集に興味を持ち、彫金作家である父、實さんの勧めで絵を描き始めるとその才能は伸びていき、アート展では賞を受賞するまでに。東日本大震災の津波により、自宅、今まで描いてきた約200点の絵、親しんできた豊かな自然とそこに住む人々…かけがえのない大切なものを一瞬で失い、あまりの衝撃と悲しみから、ショックで一度は筆を置いてしまったが、父からの言葉で、再び筆を取り壮絶な経験を経て今まで多くの観る人の心を動かす。

Kaoru Iga

2015年にアールブリュット立川に出展したことをきっかけに毎年作品を発表している。色鉛筆、パステル、絵の具と様々な画材を横断的に駆使するが、絵の具ではペインティングナイフを好んで使う。近年は抽象画に加えて具象画(静物画)を描くようになった。絵を描く傍ら20年間チェロを習っており、音楽を奏でる彼の真剣な眼差しが印象的である。会話は苦手だが好奇心が旺盛で、何事にも意欲的に取り組んでいる。HERALBONY2023キービジュアルモデルのひとり。

Yuma Hayashi

愛知県

1997年生まれ。画用紙に線を引き、色を塗り、塗り終えた画用紙をさらに切って貼る作品を制作。作業のように作られる作品は、機械的な印象すら与える。現在は多くのドローイング作品を制作。それらは記号や線が積み重ねられたように見える。彼の好きなものは、電車や高いビル、そして東京。彼の作り上げるものは、そんな街の光景から生まれてきたのかもしれない。

Masahiko Kimura

京都府

強い筆圧でぐいぐい。キュニキュニと呼ばれる独特の楔型模様を編み出した。そのため、絵には奥行、立体感が生まれる。絵の題材は動物から静物画まで様々だが、どの作品も彼独特の画風で異彩を放っている。作品は国内外で評価されるが、本人は外界の雑音には無頓着。

広島県

1999年広島市生まれ。通っていた施設の本棚にあったマグリットの作品集に出会い、15歳の時に絵画制作をはじめる。書いたアートを見てもらうことが喜びであり、ひとつひとつの線を、かたちを、驚異的な集中力で描く。その集中力は人から話しかけられても気づかないほど。小さいものから大きなものまで特徴的な色彩感覚で、キャンバスを埋め尽くす。どこかエスニックでありながら、神秘的な彼の作品群は老若男女幅広い視線を集める。

Eri Nitta

福岡県

1991年生まれ。昔からノートに文字や絵を沢山描いていた。小さな生き物を描くのが楽しいという。新田フォルムにデフォルメされた生き物たちが画面に静かに現れ、だんだん数が増えていくにつれてつぶやきだし、色鉛筆や水彩絵の具が入ると綺麗な鳴き声を奏でる。物語が始まる予感だ。友人たちの優しい言葉に涙が出たり、イベントで出会った人と手紙のやりとりをしたり、世界が広がる日々。初仕事は“コアジサシ”(小型鳥類)の絵。名刺の挿絵に採用された。

Yu Takada

茨城県

豊かな感受性と想像力の持ち主で、太鼓、絵画、ダンスと幅広い表現者としての顔を持つ。絵画の主なモチーフはディズニーランドと迷路。生粋のディズニーファンで、パレードや魔法の絨毯からインスピレーションを受けた作品を描く。線と線とをゆっくりとつないでいくことで広がっていく多重構造の迷路は見る人を迷宮に誘い込む。マイペースな性格で彼の周りだけゆったりとした時間が流れており、お気に入りの本を部屋に並べて楽しむのが好き。

Ryo Nakao

滋賀県

元々は紙を切って大好きな扇風機のプロペラを作っては、眺めることが好きだった彼。書く字を真似たり、窓に指で文字をなぞったりする様子を見た職員が試しに英字新聞を渡してみると、それを画用紙に模写しはじめたことが絵画に取り組むきっかけとなった。英字の他数字の作品も多く、描くときは、一切の迷いや躊躇は無くあっという間に描き終え、その勢いや力強さが英字や数字の書体にも表れている。文字は色を変えて筆やペン、時には指を用いて何度も上からなぞられることが多く、より作品に深みをもたらしている。最近は文字だけでなく、人物や自分の好きなものを絵にされる作品も生まれ、クールな作風と合わせて彼独特の感性が作品にも反映されている。

Keisuke Mori

三重県

12歳のときアトリエで制作を始め、17歳から油彩画を描き続けている。施設に収蔵されている膨大なレコードジャケットの中から、心惹かれた「カッコイイ」1枚を選んで描く。F100号などの大型作品を描くこともある彼だが、20分かけて色を作り、40分かけて20cmの線を描くため、そこには膨大な時間が塗り込まれている。特徴的な明暗の際立つ色彩構成は、師である村林理事長の助言から着想を得て確立した。毎朝早くから制作をはじめる彼は、アトリエの扉が開くたびに気持ちのいい挨拶をして出迎える。趣味はテレビゲームとリサイクルショップを巡ること。

Masahiro Fukui

鳥取県

モチーフを見ながらアクリル絵具で描くというのが彼の制作スタイル。長年花をモチーフに描いており、近年は一つの花にこだわり何か月も同じ花を描き続けることがある。色や形を単純化して構成する画面の構成力も魅力である。太筆で描き進める作品は、愛らしく、見る人を優しい世界へ連れて行く。

一方、マジックペンで大胆に表現されるオリジナルの「福井フォント」が使われた作品は凛然とした雰囲気を纏い、見るひとの目を惑わせる。

Nozomi Fujita

小学生のころから街にあふれるロゴマークや文字に強いこだわりを持ち、気に入った看板やロゴマークを見つけるとひたすら眺め続ける。日常生活のどこかで目にした好きなものを描いたかと思うと、描いたものを惜しみなく破り、さらにそれをコラージュして再生する。破壊と再生を繰り返すエネルギッシュな創作をする反面、描くものには丸みがありポップでコミカルな作品に仕上がる。描くスタイルも独特で、突然座ったかと思うと描き始めるといった予測不能の描き方をする。

ほんの暇つぶしにマルを描き始めて5年。近年はマル以外のモチーフも描くようになった。マル、サンカク、シカクのモチーフを自由に、長く大きなカンバスに飽きることなく、日々描き続ける。コミュニケーションとして発する言葉は僅かだが、頭に浮かんだであろう言葉を繰り返し呟く事がある。言葉と一緒に、作品が生まれて行くことも。彼女だけが見ている、感じている世界が作品を通じて、ゆっくりカラフルに表現されている。

地域からさがす

Sanae Sasaki

岩手県

1990年代に創作活動をはじめて以降、絵画のみならず織り物、切り紙、刺繍など、様々な表現を生み出し続けている。時期によって制作内容に変化はあるものの、いずれも緻密でありながら色彩と構成の妙に富んでいる。近年の創作も短期間のうちに変転を繰り返しており、丸く切り抜いた紙をいくつもの色で同心円状に彩色し、塗り終わった紙を壁に並べて貼ったかと思えば、画用紙に丸を複数描いてその中をマーカーで赤く塗りつぶすなど、今もなお変化し続けている。

Asuka Tazaki

陸前高田市在住。彼は生まれながらにして、脳性麻痺という知的障害を持つ。幼いころから絵本や画集に興味を持ち、彫金作家である父、實さんの勧めで絵を描き始めるとその才能は伸びていき、アート展では賞を受賞するまでに。東日本大震災の津波により、自宅、今まで描いてきた約200点の絵、親しんできた豊かな自然とそこに住む人々…かけがえのない大切なものを一瞬で失い、あまりの衝撃と悲しみから、ショックで一度は筆を置いてしまったが、父からの言葉で、再び筆を取り壮絶な経験を経て今まで多くの観る人の心を動かす。

Kaoru Iga

2015年にアールブリュット立川に出展したことをきっかけに毎年作品を発表している。色鉛筆、パステル、絵の具と様々な画材を横断的に駆使するが、絵の具ではペインティングナイフを好んで使う。近年は抽象画に加えて具象画(静物画)を描くようになった。絵を描く傍ら20年間チェロを習っており、音楽を奏でる彼の真剣な眼差しが印象的である。会話は苦手だが好奇心が旺盛で、何事にも意欲的に取り組んでいる。HERALBONY2023キービジュアルモデルのひとり。

Yu Takada

茨城県

豊かな感受性と想像力の持ち主で、太鼓、絵画、ダンスと幅広い表現者としての顔を持つ。絵画の主なモチーフはディズニーランドと迷路。生粋のディズニーファンで、パレードや魔法の絨毯からインスピレーションを受けた作品を描く。線と線とをゆっくりとつないでいくことで広がっていく多重構造の迷路は見る人を迷宮に誘い込む。マイペースな性格で彼の周りだけゆったりとした時間が流れており、お気に入りの本を部屋に並べて楽しむのが好き。

Yuma Hayashi

愛知県

1997年生まれ。画用紙に線を引き、色を塗り、塗り終えた画用紙をさらに切って貼る作品を制作。作業のように作られる作品は、機械的な印象すら与える。現在は多くのドローイング作品を制作。それらは記号や線が積み重ねられたように見える。彼の好きなものは、電車や高いビル、そして東京。彼の作り上げるものは、そんな街の光景から生まれてきたのかもしれない。

Shimaoka

幼い頃から机に向かい集中して手指を動かす作業が好きで、モンテッソーリ教室に通っていた。ある日突然円錐角膜による症状のひとつである急性水腫を発症するが奇跡的に回復し、自ら手持ちの水性ペンで大胆に細やかな線画を描き始める。彼女は、コツコツとちいさなマルやセルを繋げ、好きなモノや想いを描く。当初はモノクロの作品を描いていたが、次第にたくさんの色を持ち、形を変え、欠片は増殖し、徐々に現在の作風が確立されていった。

Masahiko Kimura

京都府

強い筆圧でぐいぐい。キュニキュニと呼ばれる独特の楔型模様を編み出した。そのため、絵には奥行、立体感が生まれる。絵の題材は動物から静物画まで様々だが、どの作品も彼独特の画風で異彩を放っている。作品は国内外で評価されるが、本人は外界の雑音には無頓着。

Ryo Nakao

滋賀県

元々は紙を切って大好きな扇風機のプロペラを作っては、眺めることが好きだった彼。書く字を真似たり、窓に指で文字をなぞったりする様子を見た職員が試しに英字新聞を渡してみると、それを画用紙に模写しはじめたことが絵画に取り組むきっかけとなった。英字の他数字の作品も多く、描くときは、一切の迷いや躊躇は無くあっという間に描き終え、その勢いや力強さが英字や数字の書体にも表れている。文字は色を変えて筆やペン、時には指を用いて何度も上からなぞられることが多く、より作品に深みをもたらしている。最近は文字だけでなく、人物や自分の好きなものを絵にされる作品も生まれ、クールな作風と合わせて彼独特の感性が作品にも反映されている。

Keisuke Mori

三重県

12歳のときアトリエで制作を始め、17歳から油彩画を描き続けている。施設に収蔵されている膨大なレコードジャケットの中から、心惹かれた「カッコイイ」1枚を選んで描く。F100号などの大型作品を描くこともある彼だが、20分かけて色を作り、40分かけて20cmの線を描くため、そこには膨大な時間が塗り込まれている。特徴的な明暗の際立つ色彩構成は、師である村林理事長の助言から着想を得て確立した。毎朝早くから制作をはじめる彼は、アトリエの扉が開くたびに気持ちのいい挨拶をして出迎える。趣味はテレビゲームとリサイクルショップを巡ること。

広島県

1999年広島市生まれ。通っていた施設の本棚にあったマグリットの作品集に出会い、15歳の時に絵画制作をはじめる。書いたアートを見てもらうことが喜びであり、ひとつひとつの線を、かたちを、驚異的な集中力で描く。その集中力は人から話しかけられても気づかないほど。小さいものから大きなものまで特徴的な色彩感覚で、キャンバスを埋め尽くす。どこかエスニックでありながら、神秘的な彼の作品群は老若男女幅広い視線を集める。

Masahiro Fukui

鳥取県

モチーフを見ながらアクリル絵具で描くというのが彼の制作スタイル。長年花をモチーフに描いており、近年は一つの花にこだわり何か月も同じ花を描き続けることがある。色や形を単純化して構成する画面の構成力も魅力である。太筆で描き進める作品は、愛らしく、見る人を優しい世界へ連れて行く。

一方、マジックペンで大胆に表現されるオリジナルの「福井フォント」が使われた作品は凛然とした雰囲気を纏い、見るひとの目を惑わせる。

Eri Nitta

福岡県

1991年生まれ。昔からノートに文字や絵を沢山描いていた。小さな生き物を描くのが楽しいという。新田フォルムにデフォルメされた生き物たちが画面に静かに現れ、だんだん数が増えていくにつれてつぶやきだし、色鉛筆や水彩絵の具が入ると綺麗な鳴き声を奏でる。物語が始まる予感だ。友人たちの優しい言葉に涙が出たり、イベントで出会った人と手紙のやりとりをしたり、世界が広がる日々。初仕事は“コアジサシ”(小型鳥類)の絵。名刺の挿絵に採用された。

Nozomi Fujita

小学生のころから街にあふれるロゴマークや文字に強いこだわりを持ち、気に入った看板やロゴマークを見つけるとひたすら眺め続ける。日常生活のどこかで目にした好きなものを描いたかと思うと、描いたものを惜しみなく破り、さらにそれをコラージュして再生する。破壊と再生を繰り返すエネルギッシュな創作をする反面、描くものには丸みがありポップでコミカルな作品に仕上がる。描くスタイルも独特で、突然座ったかと思うと描き始めるといった予測不能の描き方をする。

ほんの暇つぶしにマルを描き始めて5年。近年はマル以外のモチーフも描くようになった。マル、サンカク、シカクのモチーフを自由に、長く大きなカンバスに飽きることなく、日々描き続ける。コミュニケーションとして発する言葉は僅かだが、頭に浮かんだであろう言葉を繰り返し呟く事がある。言葉と一緒に、作品が生まれて行くことも。彼女だけが見ている、感じている世界が作品を通じて、ゆっくりカラフルに表現されている。

APPLY

あなただけの一枚を選ぶ

JOURNAL

ヘラルボニーカードの仕組み

0.1%はへラルボニーを通して

福祉を支えるちからへ

新規ご入会1件につき1,000円と、ご利用額の0.1%分のポイントをヘラルボニーへお渡しします。

これらは、ヘラルボニーを通してカード券面のアートを描いた作家、作家が在籍する福祉施設およびヘラルボニーギャラリーなどの運営に活用されます。

【新規ご入会時の1,000円について】

- ※エポスカードからヘラルボニーへお支払いします。

【ご利用額の0.1%分のポイントについて】

- ※ご利用額に応じて還元されるポイント(200円につき1ポイント・還元率0.5%)のうち、0.1%分をお渡しします。

- ※お客さまへ還元されるポイントは、0.5%分から0.1%分を減算したポイントが加算されます。

- ※毎月のポイント付与対象額で累計1,000円(税込)に満たない部分は切り捨てとなります。

- ※キャッシングのご利用分は対象外です。

エポスカードについて

入会金・年会費永年無料

再発行料500円

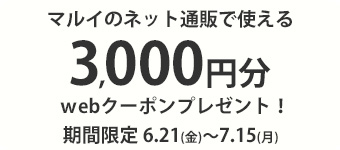

入会特典

新規ご入会で、2,000円相当のエポスポイント、ヘラルボニーオリジナルグッズプレゼント

- ※既にエポスカードをお持ちのかたは、入会特典の対象外となります。

- ※webクーポンは、マルイのネット通販のみでご利用いただけます。

また、ヘラルボニーオリジナルグッズもプレゼント

2024年4月21日(日)をもって入会特典「ヘラルボニーオリジナルグッズ」プレゼントを終了いたします。

2024年4月21日(日)以前にお申し込みいただいたかたでも、入会審査の手続きが22日(月)以降になった場合は「ヘラルボニーオリジナルグッズ」をお届けできなくなりますのでご了承ください。

お申し込みから

お手元にカードが届くまで

ご入会に関するご案内

株式会社エポスカードの規定により、ご入会いただけない場合がございます。

- ・エポスカードの発行は18歳以上のかたとさせていただいております。

- ・高校生のお客さまはお申し込みいただけません。

- ※カードデザインにかかわらず、過去エポスカードにご入会いただいたかたは、ご入会特典の対象外とさせていただきます。

- ※ヘラルボニーカードは予告なく募集・発行を終了する場合がございます。

- ※募集が終了したデザインの再発行は承れません。あらかじめご了承ください。

- ※各デザインはイメージとなります。実物と異なる場合がございますのでご了承ください。